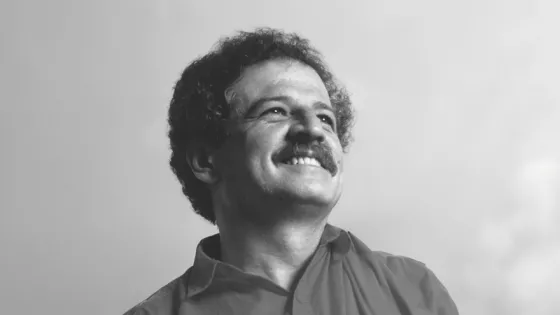

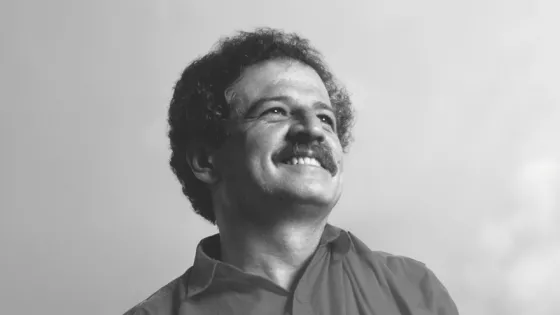

En medio de los agitados años cuarenta, cuando Colombia vivía los últimos ecos del liberalismo y se gestaba una época de violencia política, nació el 29 de septiembre de 1943 en Bucaramanga un niño llamado Luis Carlos Galán Sarmiento. Hijo de una familia vinculada al liberalismo, creció en un entorno donde la política y el debate público eran parte de la cotidianidad.

Su educación lo llevó a la Pontificia Universidad Javeriana, donde estudió Derecho y Economía. Desde joven combinó dos pasiones: la escritura y el análisis de la realidad nacional. Como periodista en El Tiempo, comenzó a hacerse un nombre, denunciando prácticas de poder que ya entonces revelaban la influencia de mafias y clientelismos. Aquella mezcla de intelectual y hombre de acción marcaría toda su trayectoria política.

Le puede interesar: ELN rechaza vinculación con magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Nuevo Liberalismo: un partido fuera del molde

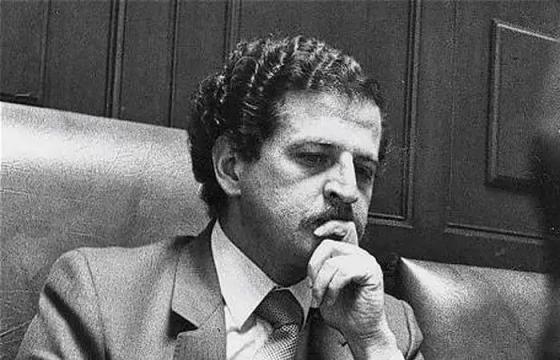

El país vivía a finales de los setenta una crisis de legitimidad. El bipartidismo tradicional se tambaleaba, y la corrupción se extendía por los pasillos del Congreso y las alcaldías. En ese ambiente, en 1979, Galán —junto a Rodrigo Lara Bonilla— fundó el movimiento Nuevo Liberalismo, que rompía con las viejas formas de hacer política. El mensaje era claro: renovación, transparencia y lucha contra la corrupción.

En el Senado, Galán desplegó un discurso que no solo confrontaba a sus adversarios políticos, sino a una sociedad entera, invitándola a imaginar un país distinto. Su regreso al Partido Liberal en 1987 fue un movimiento estratégico para ampliar su base electoral, pero sin renunciar a las banderas éticas que lo habían hecho reconocido.

El narcotráfico, que en esos años se consolidaba como un poder paralelo, encontró en Galán a uno de sus más férreos opositores. La defensa de la extradición de capos hacia Estados Unidos lo enfrentó directamente con Pablo Escobar y los carteles, sellando una enemistad total.

Camino a la presidencia y el magnicidio

La Colombia de finales de los ochenta estaba marcada por la violencia del narcoterrorismo: bombas, asesinatos selectivos y amenazas a jueces y periodistas. En medio de ese ambiente, Luis Carlos Galán surgía como la figura capaz de conducir al país hacia la democracia y la seguridad.

En 1989, las encuestas lo perfilaban como el próximo presidente, con más del 60 % de la intención de voto. El 18 de agosto, en la plaza de Soacha, Cundinamarca, mientras se disponía a hablar frente a una multitud entusiasta, fue abatido a tiros por sicarios vinculados al Cartel de Medellín. Eran las 8:45 p.m. cuando las balas interrumpieron una campaña que prometía cambiar la historia. Junto a él, murieron el concejal Julio César Peñaloza y el escolta Santiago Cuervo.

El crimen no solo fue ejecutado por pistoleros del narcotráfico, sino que se descubrió con los años la participación de sectores del Estado: agentes del DAS, mandos militares y políticos que vieron en Galán una amenaza a sus intereses. Fue un magnicidio que desnudó la connivencia entre mafia y poder, y dejó al país sumido en la desesperanza.

Las consecuencias políticas y el legado

Tras el asesinato, el gobierno decretó Estado de Sitio y reforzó las medidas contra el narcotráfico. El dolor ciudadano se convirtió en un clamor multitudinario: más de un millón de personas acompañaron su sepelio en Bogotá, un homenaje que desbordó calles y plazas.

En lo político, su proyecto no murió del todo. César Gaviria, su jefe de campaña, asumió la candidatura y resultó electo presidente en 1990, recogiendo parte de las banderas de Galán. Sin embargo, la ausencia del caudillo liberal dejó un vacío que ninguna figura logró llenar con la misma legitimidad y esperanza.

Los procesos judiciales tardaron décadas: se condenó a los sicarios, a políticos como Alberto Santofimio Botero y se investigó a altos mandos como el general (r) Miguel Maza Márquez. En 2016, la justicia lo declaró crimen de lesa humanidad, impidiendo su prescripción. Aún hoy, en 2025, se siguen abriendo juicios contra los implicados.

Memoria, símbolos y tensiones

El nombre de Galán pasó a convertirse en sinónimo de integridad política. Desde 2001, el Congreso entrega la Medalla Luis Carlos Galán de Lucha contra la Corrupción a quienes continúan esa causa. Monumentos, plazas y colegios llevan su nombre, como recordatorio de lo que pudo haber sido Colombia bajo su liderazgo.

Pero la memoria no es estática. En marzo de 2025, durante las marchas feministas, una estatua suya fue pintada y atacada como acto de protesta. Se cuestionó su vida privada, en particular una relación extramatrimonial ocultada durante años. Este hecho abrió un debate sobre cómo recordar a los líderes: como símbolos intocables o como figuras humanas, con virtudes y contradicciones.

Un destino interrumpido

Luis Carlos Galán, como Jorge Eliécer Gaitán en 1948, se convirtió en parte de la trágica secuencia de líderes que fueron asesinados justo cuando estaban a punto de alcanzar la presidencia. Ambos representan la frustración de proyectos democráticos que buscaban transformar a Colombia desde las urnas y no desde la violencia.

Su frase “Colombia tiene futuro” quedó inconclusa, como su vida. Hoy, más de tres décadas después, la figura de Galán continúa siendo brújula ética y advertencia histórica: la de un país que, una y otra vez, ha visto cómo la violencia ciega las voces de sus mejores tribunos.

#Política | Galán encarnaba un cambio histórico para Colombia. Hoy, su legado permanece como símbolo de lucha contra la corrupción y la violencia.